第1話「ウイルスは粒子である」

伊藤 学部の学生さんを念頭に置かれて、基礎的なところからというのも結構ですが、さすがに「ウイルスは粒子である」というのは、いまさら、何をおっしゃるのか、という気持ちになってしまいますが。

籔井教授 では、「ウイルスは粒子ではない」という見出しに変えようか。

伊藤 ??

籔井教授 私はこのテーマで一コマの講義ができますよ。

伊藤 それはやめてください。

籔井教授 対象はだれでしたかな。医学の世界では、病院で実際に患者さんの診断や治療にあたるお医者さんをプラクティショナー(practitioner:日本語では実地医家)と言うことがあります。プラクティショナーは、講義や教科書だけで医学を勉強する学生さんとは違います。そういう意味で、教科書だけの世界から飛び出し、実験室で実地に研究を始めた学生さんは実験のプラクティショナーでしょう。

伊藤 そうです。そういう人を対象に、実験をする上では当たり前で、プロトコール本にはそこまで書いていないけれども、知っていると役立つというお話をお願いします。

籔井教授 ウイルス研究といっても、実地のレベルでは、実に多様なので、なんかハードルを上げられた感じです。

伊藤 教授のテーマであるロタウイルス研究で今まで研究指導されてきた学生さんを念頭に置いて、お話ししてくださって結構です。たとえば、ここに一緒に来てもらっている大学院生の早斐(はやい)さんは、ウイルスを使って研究を始めたところです。彼女を含めて当てはまる人も当てはまらない人もいて、かまいません。無理に一般化しないほうがいいです。

早斐 ご紹介いただいた早斐です。「超遠心法によるウイルス精製の基礎」の記事を読ませていただきました。私もウイルスの研究を始めたところなので、プラクティショナーです。だからプロトコールとして参考になる部分があります。しかし、何よりも基本となっている考え方が勉強になります。基本的考え方をもっと強調してください。

籔井教授 ロタウイルスというのは、赤ちゃんの口から入って、小腸の上皮細胞でたくさん増えます。その結果、上皮細胞は壊れ、小腸での水分吸収が妨げられ、下痢が起こります。専門的には水様性下痢といいます(図1-3)。

図1-3 ロタウイルスの感染病理

出典:標準微生物学第10版 432ページ

早斐 小学校の時に水分は大腸で吸収されると教わったわ。

籔井教授 それも正しい。小腸の働きは他にもあるので、水分の吸収が強調されないだけです。小腸で水分の吸収が行われないと誤解してしまうとすれば、それも問題だね。

早斐 小腸からは大量の腸液が分泌されるのではないですか。

籔井教授 あなた、なかなか鋭いね。私が解剖学や生理学を習ったのは、もう45年以上も前だから、知識は間違いなく古いよ。でもね、腸液を分泌するのは主に小腸の絨毛突起の下の方、組織学的に言うと、陰窩(いんか)、あるいはクリプトと言ってもいいけれど、そこに近い方の上皮細胞です。一方、栄養分とともに水分を吸収するのは、絨毛突起の上の方のより成熟した上皮細胞です。ロタウイルスはこういう成熟した小腸上皮細胞に感染するのです。

早斐 先生、まさか臨床の知識も45年前…

籔井教授 国家試験以降勉強したことはないのは確かです。だから籔井(ヤブ医)と名乗っています。

さて、小腸の上皮細胞で増殖したロタウイルス粒子は便の中に出てきます。それも、極期には便1グラムに1,000億個というたくさんのロタウイルス粒子が出てきます。

図1-4 ロタウイルス粒子の陰性染色による電子顕微鏡写真

早斐 ロタウイルスの電子顕微鏡写真を見せていただけませんか?

籔井教授 そうですね。どんなウイルスの話をするときも、まずは顔写真からですね。図1-4がロタウイルス粒子の陰性染色による電子顕微鏡写真です。真ん中が黒く抜けて見える粒子は、中にゲノムである核酸がないため感染性がない粒子です。内殻から外殻に向かう構造物をスポーク、平滑な表面をリムに見立てると車輪のように見えるでしょう。ラテン語で車輪のことをロタ(rota)といいます。これがロタウイルスの名前の由来です。

早斐 きれいですね。

籔井教授 それは正しい美的感覚です。ホワイトとフェンナーという有名なオーストラリアのウイルス学者が書いた医学微生物学(Medical Virology)という医学生向けの教科書がありますが、ロタウイルスの性状というところには、第1行目に、「ロタウイルスはとりわけ写真写りがいい」と書いてあります。ウイルス学者というのは、たいがい自分の研究しているウイルスをひいきにしているのですが、ホワイトもフェンナーもロタウイルスの研究者ではありませんから、公平な判断だと思います。

伊藤 ロタウイルスの名前の由来がよくわかりました。教授は、前のインタビュー記事では、クリオ電子顕微鏡で得られたビリオンモデルを出されていましたね(図1-5)。

図1-5 クリオ電子顕微鏡で得られたロタウイルスのビリオン

インタクトな粒子は赤と黄色のタンパク質からなる最外殻をもち3層構造をしているのでTriple-layered particle (TLP)と呼ばれ、これが剥離すると表面が青色のタンパク質からなる2層構造のDriple-layered particle (DLP)となる。

(ベイラー医科大学プラサド教授の厚意による)

早斐 これ教科書やなんかでもよく見ますよ。

籔井教授 そう、その通り。学生さんがもっているロタウイルス粒子のイメージは、これですね。

伊藤 それが、何か問題ですか?

籔井教授 素人がもつイメージとしてはいいでしょう。と言うより、これ以上のものはないでしょう。クリオ電子顕微鏡で得られた電子密度データをスパーコンピュータで解析することによって作成したビリオン像です。米国ベイラー医科大学のプラサド教授から送っていただいたもので、私は、ロタウイルス粒子のイメージを持ってもらうために、総説や教科書によく使わせていただいています。

しかし、私が強調したいのは、これからロタウイルスを実地に扱って行く学生さんであれば、ウイルスを電子顕微鏡で見るような1個の粒子として扱うことはなく、マスとして扱うことを身に着けてもらいたいのです。つまり、「ウイルスが粒子である」とは粒子の「大きさと密度」を知ることであり、超遠心機で回したとき、自分のウイルスがどこにくるかわかることです。

早斐 「ウイルスが粒子である」と言っても、非常に小さくて、光学顕微鏡では見えない、細菌を通さないような小さな孔径のフィルターを通過してしまう微小粒子というので、電子顕微鏡で実体がわかるまでは、濾過性病原体と言われていたわけですね。

籔井教授 よく知っていますね。濾過性病原体あるいは濾過性病毒(filterable virus)と言われていました。中国語ではウイルスを病毒というそうです。日本語でもかつて病毒という言葉は使われましたが(たとえばツツガムシ病の病毒)、ウイルスはもともとラテン語ですが、毒、毒液という意味です。濾過性病原体あるいは濾過性病毒という言葉が作られた当時(19世紀後半)、ウイルスは細菌よりも小さな粒子であるという考えはなかったと言っていいでしょう。

早斐 その濾過性病毒が細菌を通さないフィルターを通過できて、しかも細菌より小さな微小粒子でないとしたら、何だと思っていたのですか?

籔井教授 当時における「細菌」は、今日の細菌とは違い、微生物と同義語です。そして微生物は、パスツール研究所にいたシャンベランという学者が作った素焼きの濾過器を通らないことが知られていました。ジフテリアや破傷風など微生物をシャンベランの濾過器で取り除いても、微生物が作る可溶性の物質で病気が起こることが知られていました。つまり、微生物が作る毒素です。ですから細菌より小さな微生物は存在しない当時の「科学的真理」からすれば、毒素のような粒子ではない可溶性物質を想定するのがまともな考え方ですね。

ところで、シャンベランの濾過器などと言うと、過去の遺物のような印象を受けますが、現在でも微生物学に欠かせないのが濾過滅菌の技術です。無菌の水、滅菌水が実験のいたるところで必要だからです。そして、この目的のために使われたのが、シャンベランの濾過器です(図1-6)。現在は、素焼きの濾過器は使わず、ニトロセルロースやその他のメンブレン・フィルターによって培地を滅菌しますし、研究に使う超純水も最後はメンブレン・フィルターを通します。

図1-6 シャンベランの濾過器

早斐 なるほど、毒素ね。病原物質が「濾過器を通過する」、だから実体は生きている微生物ではなく毒素で起こる証拠である、OK、では論文アクセプトみたいな感じですか。

籔井教授 当時の時代精神でしょうけれども、関心のありかが、微生物という生き物が病気を起こすのか、それとも微生物が存在しなくてもその産物である毒素が病気を起こすのかという点にあったわけです。でも少なくとも二人の微生物学者が毒素では説明できないことに気づき、悩みました。

早斐 どうして悩んだのですか?

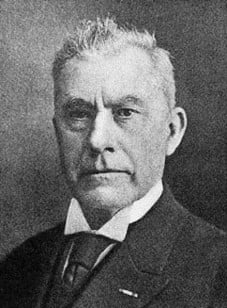

籔井教授 毒素は増殖しません。薄めれば、あるいは、実験動物で継代すれば、だんだん弱くなり、消えてしまいます。ところが、オランダのベイエリンクがタバコモザイク病とドイツのレフラーとその協力者のフロッシュが口蹄疫という病気を起こす物質が、シャンベランの濾過器を通過する一方、継代しても、うすめても消えないことに気付いたのです。これは困りますね。病原体が、微生物でも、毒素でもない証拠をつかんでしまったからです。ちなみに、マルティヌス・ベイエリンク(図1-7)は後にオランダのデルフト工科大学の微生物学教授になった人で、フリードリヒ・レフラーは後にドイツのグライスワルト大学獣医学部の教授になった人です(図1-8)。

|

図1-7 マルティヌス・ベイエリンク |

図1-8フリードリヒ・レフラー |

|

|

|

|

早斐 濾過器を通過する微生物が存在するという土台となる概念の転換が必要だったのですね。つまり、今日でいう細菌よりももっと小さな微小粒子である微生物が存在すると。

籔井教授 そういう風に微小粒子へと一気に結論付けるのは、ウイルスという答えを知っているからですよ。ベイエリンクとレフラーは、同じ実験結果に対して、違った解釈をしたのです。ベイエリンクは濾過器を通過する微生物つまり粒子は存在しないのだから、通過できるのは液体である。だから、可溶性の感染性のある分子がタバコモザイク病の病因であると考えたのです。

早斐 なるほど。最終的な正解を知らなければ、濾過器を通過する微生物は存在しないという「科学的真理」に矛盾しない、まっとうな考え方ですね。しかも、現代では、プリオンという可溶性で感染性のあるタンパク質の存在も知られていますから、誤った解釈と一蹴することもできませんね。

籔井教授 そう、この点が最も大切なところで、研究者の卵であるあなたに向かってていねいにウイルス学の歴史的基盤を話している理由です。(今日わかっている)正解と一致しないから、その当時の解釈は誤りであると、みなさん思うでしょう。しかし、そういう考え方は研究者としては失格です。実験結果あるいは観察結果を矛盾なく説明できれば正しい解釈、少なくとも正しい解釈の1つです。矛盾すれば、誤った解釈、つまり、その仮説は否定されます。

伊藤 実験結果と矛盾しない可能性となれば、濾過器が壊れていたとか、そんな可能性もありますね。メーカーの人間としては機器の不具合があるかどうかはもっとも気になるところです。

図1-9 ドミトリー・イワノフスキー

(1864-1920)

出展:Wikipedia

籔井教授 現実的には、その可能性を一番に疑うべきでしょうね。ロシアにイワノフスキーという学者がいて、シャンベランの濾過器を通したタバコモザイク病のホモゲネートが病気を起こすことをベイエリンクよりずっと早く報告しています(図1-9)。しかし、イワノフスキーは、素焼きの濾過器のどこかに小さな微生物を通してしまうような亀裂がはいっていたのではないかということを一番に疑っていたと伝えられています。なお、イワノフスキーは後にポーランドのワルシャワ大学の教授になりました。

伊藤 多くの教科書では、イワノフスキーが濾過性病原体つまりウイルスの発見者ということになっていますね。

早斐 うふふ。今度、ミリポアフィルターを通した培地がコンタミしたら、原因はフィルターの破れではなく、濾過性病原体だと騒ぎまわろうかしら。

籔井教授 さて、話を元に戻すと、濾過性病原体の本態が毒素などのタンパク質ではないことがわかっても、ベイエリンクの言う可溶性の病因物質を否定する根拠にはなりません。しかし、レフラーとフロッシュは、実験を重ね、可溶性の物質ではなく、口蹄疫の病因が大きさのある粒子である証拠を得たのです。

伊藤 証拠が電子顕微鏡でウイルス粒子を確認したのでないとすれば、どんな証拠だったのですか。

籔井教授 レフラーは、コッホの弟子でしたが、同じコッホの弟子であった北里柴三郎が作ったもっと孔径の小さな「ウルトラ濾過器」というのがありました。レフラーは、口蹄疫の病因が北里の濾過器を通過しないことを発見したのです。

伊藤 なるほど、ここに至って、濾過性病原体は細菌を通さないフィルターを通過できるが、もっと小さな孔径のフィルターは通過できないことから「大きさをもった粒子」であるという概念が確立するのですね。

籔井教授 これで、第1話はおわりです。実験結果の解釈というものが、単に自分の実験結果だけでなく、そのときまでに明らかになった科学的真理、つまり、みんなが、と言うより権威者が正しいと認めている概念を前提にしていることが理解できたと思います。では、次回の第2話は、今回の結論であるウイルスは粒子であるところから出発して、超遠心機へとつながって行く話をしましょう。

関連ページ

|

|

超遠心機 ベックマン・コールターは1947年に初めて超遠心機(超遠心分離機)を販売開始し、現在では高い遠心力・回転数はもちろん、バイオセーフティモデルやリモートコントロール機能などを備えた超遠心機を取り揃えております。様々なチューブや容量に対応するロータやアクセサリ類も取り揃え、ウイルスの高純度精製やエクソソーム分離、その他幅広いアプリケーションのご要望にお応えします。 |