VTi 90ロータと塩化セシウム等密度勾配超遠心法(CsCl DGUC)を用いたウイルスベクター精製

密度勾配形成時間を短縮

概要

大容量の塩化セシウム(CsCl)を用いた遠心精製実験の最適化を効率よく行うためには、少容量スケールのロータによる小規模で予備的な試験による実行可能性評価を行っておくことは有用です。

方法

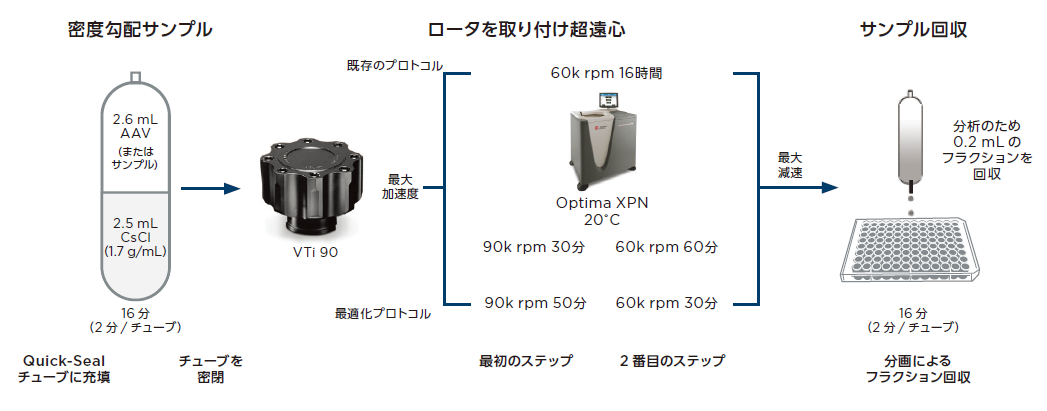

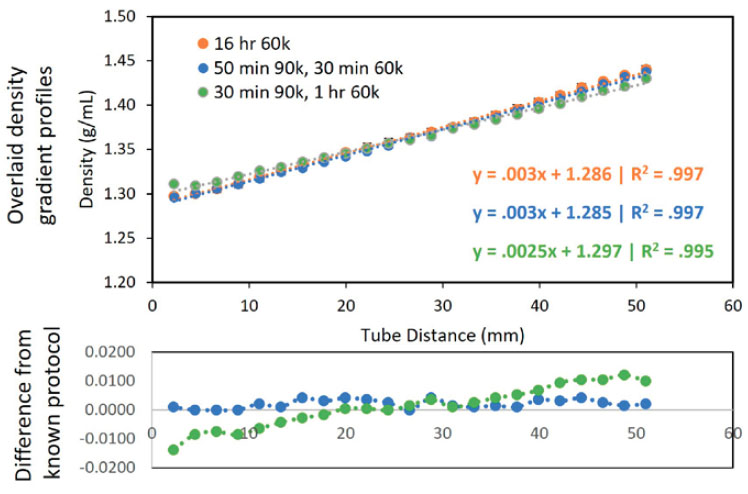

サンプルが最短で平衡状態に達する条件を検討するために、サンプルを、異なる(1)遠心速度、(2)遠心時間、(3)密度勾配条件で遠心分離し、遠心後、チューブの底から0.2 mLずつフラクションを回収します。屈折計を用いて各フラクションの密度を測定し、実測した密度勾配プロファイルを作成します。実測した密度勾配プロファイルが既知のプロトコルのプロファイルと同一の場合、遠心後のサンプルバンドは同じ位置になることが保証されます。

遠心分離のプロトコル

結果

- 最適化プロトコル(最初のステップ : 回転数 90k rpm、遠心時間 50 min、2番目のステップ:回転数 60k rpm, 遠心時間 30 min)では80分でサンプルが平衡状態に達しました。その他のプロトコルでは、遠心後の密度勾配プロファイルが同一にならなかったか、または平衡状態に達するのに80分以上かかりました。

結論

- VTi 90ロータを使用し、最高回転数で超遠心を開始することで、密度勾配がより早く形成されます。

- 減速前に遠心速度を下げ、長く時間をかけるプロトコルを入れることで、

- 既存の(より時間のかかる)プロトコルと同等の結果となり、目的のバンドが全く同じ位置に形成されます。

- さらに、密度勾配プロファイル(勾配曲線)も既存プログラムと同じなり、高い分解能が得られます。

|

|

フロア型超遠心機 Optima XPN Optima XPNは人間工学に基づいたユーザフレンドリーな操作性と、待機時の消費電力を最大56%カット(当社従来機比)し、環境性能を向上させた超遠心機です。遠心シュミレーションソフトウェア eXpertを搭載し、ウイルスベクター精製などの密度勾配遠心を強力にサポートします。 |

|||

|

|

垂直ロータ フロア型超遠心機 Optima XPNのマルチステージ遠心プロトコル機能を使用することで、ウイルスベクターの精製時間を大幅に削減できます。

|

|

超遠心法によるウイルスベクターの精製 アデノ随伴ウイルス(AAV)およびアデノウイルスは、強力な遺伝子運搬用ベクターとして、現在、研究、前臨床、臨床開発で使用されています。密度勾配超遠心法は、中空、中間体、完全体のウイルスキャプシドを、血清型に依存することなく分離することができます。 |